聴力検査室に求められる遮音性能とは? ─ JIS・ISO・厚労省基準を徹底解説 ─

はじめに|聴力検査の正確性を支える「静けさ」

聴力検査は、人が聞き取れる最小限の音を測定する精密な検査です。この精度を確保するためには、検査環境そのものが極めて静かな状態でなければなりません。外部騒音の影響を受けない「遮音性能の高い検査室」が必須となります。

本記事では、聴力検査室に必要とされる遮音性能について、JIS規格・ISO規格・厚生労働省のガイドラインの観点から詳細に解説します。

1. 規格が示す聴力検査環境の静けさとは

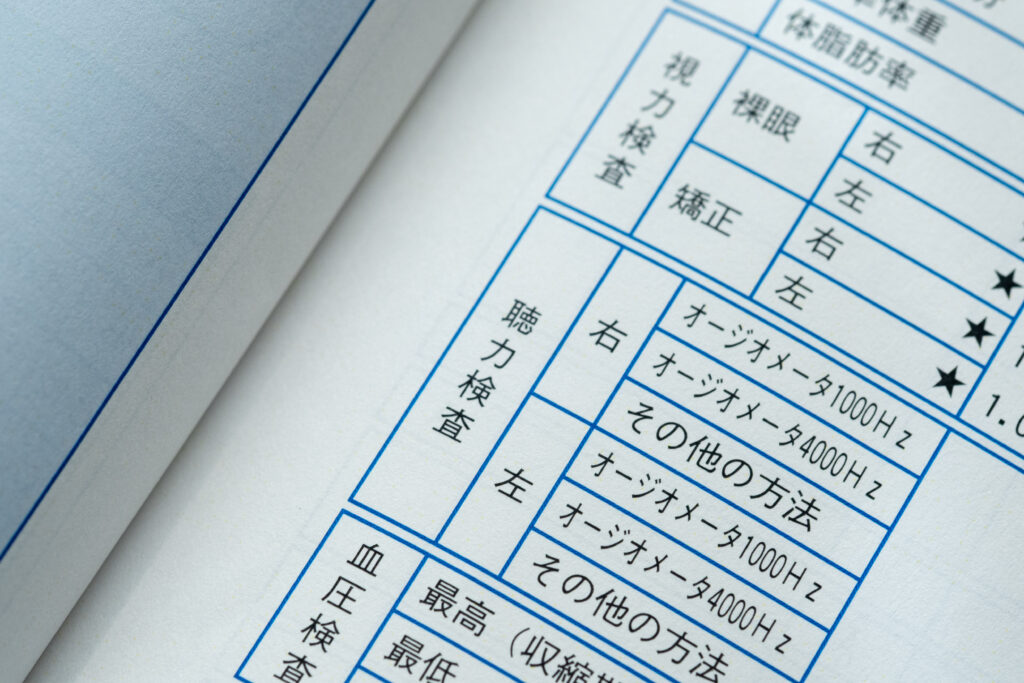

● 厚生労働省|健康診断実施マニュアル

労働安全衛生法に基づく「健康診断実施マニュアル」では、聴力検査について以下のように記載されています。

「検査環境は静穏であること。周囲騒音により検査に支障がないよう留意すること。」

具体的なdB数は示されていませんが、現場ではISO規格の適用が実質的な目安となっています。

● JIS Z 8732:2000|日本工業規格

この規格は、ISO 3745:2000をベースに制定されており、「音響パワーレベル測定に用いる無響室・半無響室」の精度条件を定めています。

- 逆二乗則が成立する空間を「無響室」と定義

- 各周波数帯において音圧レベルの許容偏差が設定されており、たとえば800~5,000Hzでは±1.0dB以内

● ISO 3745:2012 / ISO 3744:2010|最新の国際規格

| 規格 | 内容 | 適用条件 |

| ISO 3745:2012 | 精密測定用|無響室 | K2 ≦ 0.5dB(自由音場) |

| ISO 3744:2010 | 実用測定用|半無響室 | K2 ≦ 4.0dB(半自由音場) |

**K2値(環境補正値)**とは、反射音の影響を補正する値で、K2が小さいほど環境は理想的な自由音場に近いと評価されます。

2. 遮音性能を評価する「逆二乗則」とK2の考え方

無響室・半無響室の性能は、音源からの音圧レベルが距離の二乗に反比例して減衰する「逆二乗則」が成立しているかで判断されます。

この関係が成立している空間では、距離が2倍になるごとに音圧レベルが**-6dBで減衰します。これにより、試験環境が自由音場または半自由音場として適格**であると見なされ、K2値の許容範囲内であれば遮音性能が十分と評価されます。

3. 音響環境に適した素材選定|ソノーラ製「BFシリーズ」の活用

遮音性能を満たすためには、単に壁を厚くするのではなく、吸音性能を持った構造と材料を適切に組み合わせることが重要です。

その中でも、ソノーラテクノロジー株式会社製の吸音材「BFシリーズ」は以下の特長を持ちます。

- 高い吸音率(垂直入射で0.99以上)

- 不燃・粉塵対策素材で安全性に優れる

- 逆二乗則に基づいた吸音楔構造として設計可能

- 低域~高域までフラットな吸音特性

これにより、K2 ≦ 2dBを目指す検査室設計にも対応可能で、国内外の医療施設や音響試験室でも採用されています。

4. インクロジュアの技術的対応と設計ソリューション

当社では、ISOおよびJISの各規格に準拠しながら、以下のような高遮音型の聴力検査室を提供しています。

- K2特性評価に基づく音響設計

- ソノーラ製BFシリーズを用いた吸音構造(オプション)

- 検査時の暗騒音レベル:30dB以下(A特性)

- 換気・配線処理など開口部の音漏れ対策も万全

現場条件や施設規模に応じて、完全個室型・ユニット型・モジュラー型など多様な構成に対応可能です。

おわりに|正確な検査のために必要な静けさを、確実に

聴力検査室は、単なる防音空間ではありません。正確な測定が可能な「音響的に適正な空間」であることが求められます。

インクロジュアは、規格準拠・実測データに基づいた遮音設計により、静寂と信頼性を両立した医療環境の構築をサポートいたします。