JIS T 1201 と ISO 8253 から見る聴力検査環境の設計基準 ─ 医療精度を支える静音空間づくりとは ─

聴力検査は、加齢性難聴や突発性難聴、騒音性難聴の発見、また補聴器調整など、医療現場において幅広く活用されています。こうした検査の精度を確保するには、極めて静かな環境が必要不可欠です。

本記事では、聴力検査の国際的および国内的な基準である、ISO 8253-1およびJIS T 1201-3に着目し、音響環境としての検査室の設計要件を解説します。

1. ISO 8253-1:2010 による「静けさ」の数値的根拠

ISO 8253-1は、純音聴力検査(pure-tone audiometry)を対象とした国際規格で、検査中における背景騒音(ambient noise)が被検者の最小可聴音を妨げないことを求めています。

● MPANL(Maximum Permissible Ambient Noise Level)

この規格では、装着するトランスデューサ(ヘッドホン、インサートイヤホンなど)のタイプに応じて、周波数ごとにMPANL(許容最大周囲騒音レベル)が定義されています。

例:TDH-39型ヘッドホン使用時のMPANL(1/3オクターブバンド)

| 周波数(Hz) | 許容音圧レベル(dB SPL) |

|---|---|

| 125 | 45 |

| 250 | 40 |

| 500 | 35 |

| 1000 | 30 |

| 2000 | 30 |

| 4000 | 35 |

これらの数値を満たすには、一般的な建築構造では対応不可能であり、防音構造の検査室の導入が必須となります。

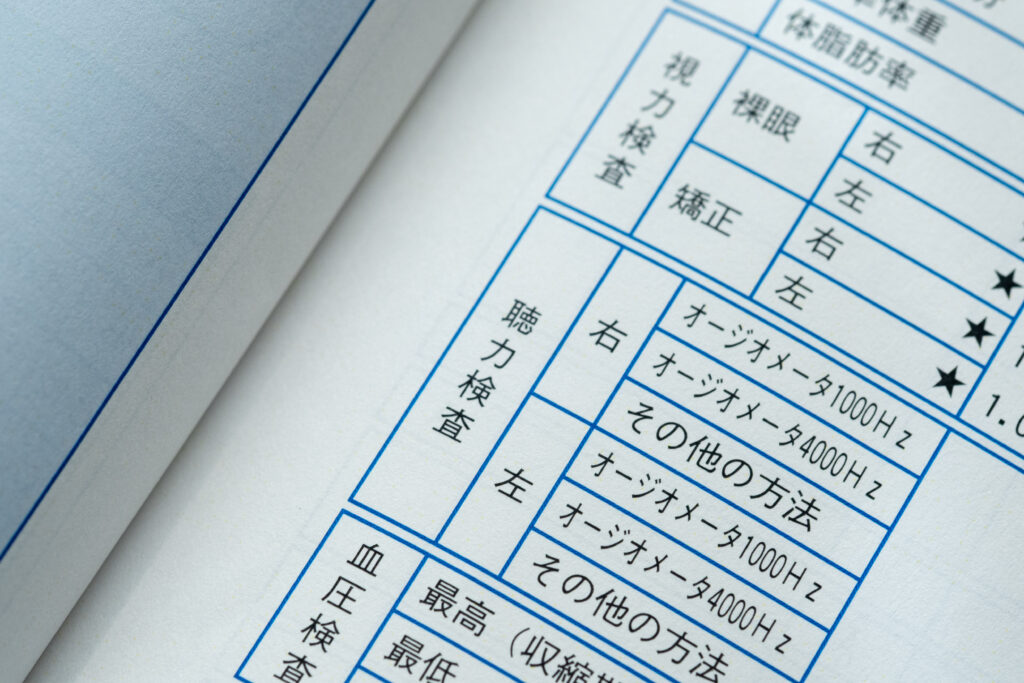

2. JIS T 1201-3:2017 に基づく国内設置基準

日本国内では、「JIS T 1201-3:聴力測定装置−第3部:補聴器適合のための測定方法」が参照されます。附属書Aでは、ISO 8253と同様に、周波数別に背景騒音の許容値が具体的に数値で示されています。

また、JISでは装置の使用条件やトランスデューサの種類ごとに、騒音測定方法の手順や検査環境の制御方法まで詳細に定義されており、機器性能だけでなく設置環境そのものの適合性が求められます。

3. 実際の検査室設計で求められる音響要件

上記の規格を踏まえると、聴力検査環境には以下の音響条件が求められます。

(1)遮音性能:外部音からの隔離

-

D値(遮音性能等級)でD-50以上が目安

-

鉄骨やRC構造では二重壁+遮音ドアが基本

-

換気口・配線孔の遮音処理が必須

(2)吸音設計:室内の反響音対策

-

室内の残響を抑え、明瞭な音を確保

-

ソノーラテクノロジー株式会社製の**BFシリーズ(BFW・BFB・BFP)**は、0.99以上の吸音率を持ち、静寂でストレスの少ない空間を実現

(3)暗騒音管理:測定時の実音環境の管理

-

適切な暗騒音測定により、K2補正値≦2dBを目安に制御

-

定量的に背景騒音がMPANLを超えないよう検証が必要

4. インクロジュアの設計対応と事例

当社では、ISOおよびJISの各規格に準拠した高性能な聴力検査環境の構築を数多く手がけています。

◎ 提供サービス

-

ISO 8253/JIS T 1201に基づいた背景騒音測定・検証

-

遮音・吸音・換気の最適設計(完全個室型・ユニット型に対応)

-

ソノーラ製BFシリーズによる高吸音処理(オプション)

◎ 実績例

-

医療機関(耳鼻科・健診センター・大学附属病院)

-

産業健診施設

-

補聴器販売店・技術者トレーニング室 など

おわりに|静音環境の設計こそ、精度の第一歩

「静かであること」は、聴力検査の正確さを保証する最も基本的な条件です。JIS T 1201およびISO 8253は、その静けさの具体的な数値基準を示す重要な指針です。

インクロジュアでは、これらの規格に準拠しつつ、現場ごとの課題に応じた柔軟な設計提案を行っています。

検査の信頼性、空間の快適性、安全性のすべてを両立した「聴こえの空間づくり」は、私たちにお任せください。