20dB以下の静けさはどう作る? ─ 聴力検査室の遮音目標と達成手法 ─

はじめに|「20dB以下」はどれほど静かなのか?

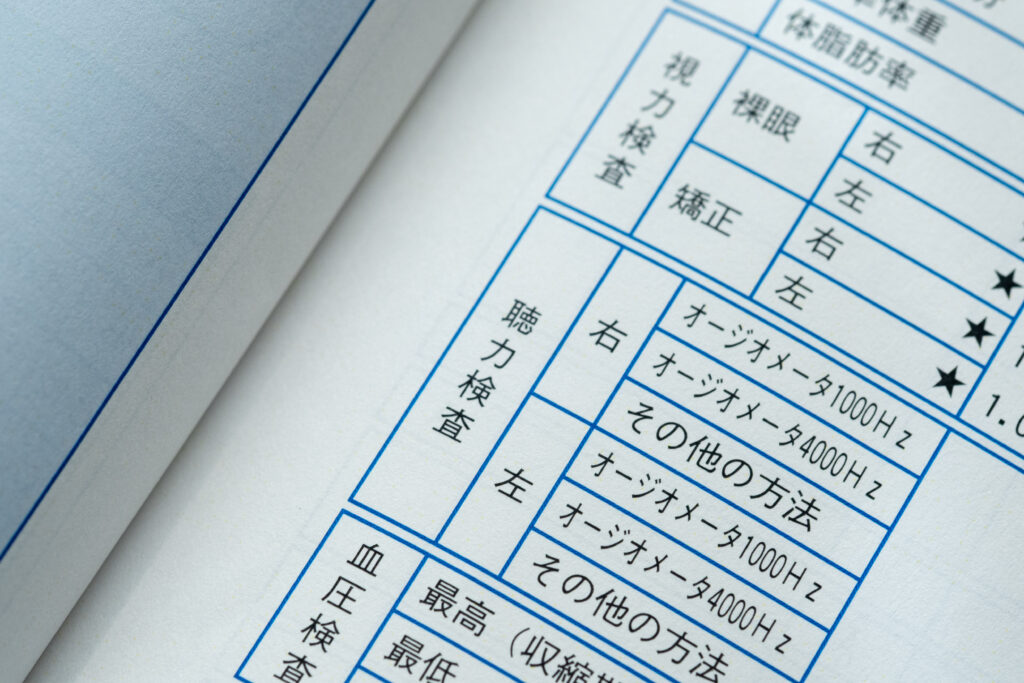

聴力検査では、被験者が最小限の音をどれだけ正確に聞き取れるかを測定するため、周囲騒音が検査結果に影響を与えない静けさが求められます。

なかでも「20dB以下」という静けさは、日常環境とはかけ離れた非常に高度な遮音状態です。これはたとえば:

- 木の葉のこすれる音(約20dB)

- 図書館の静けさ(約30dB)よりさらに静か

とされており、通常の建築構造では達成不可能です。

1. なぜ「20dB以下」が必要なのか?|規格と臨床要件

● ISO 8253-1 や JIS T 1201 における背景騒音制限

- 聴力検査室では、「MPANL(最大許容周囲騒音レベル)」により周波数ごとの騒音上限が定められています。

- 1,000Hzや2,000Hzでは30dB SPL以下、さらに厳密な測定では20〜25dB以下の暗騒音環境が推奨されます。

● 医療現場でのニーズ

- 小児・高感度検査・補聴器フィッティングなど、微細な聴力差を測定する用途では、20dB以下の静寂が求められるケースが増えています。

2. 遮音設計で「20dB以下」を達成するためのアプローチ

① 遮音構造の最適化

- 二重壁構造+浮床+空気層を組み合わせた多層遮音設計

- 開口部(ドア・換気・配線口)は音響チャンバー方式やサイレンサー付きに

- D-65等級以上を目指す施工仕様が必要

② 室内の吸音処理

- 残響や反射音による測定誤差を防ぐには広帯域吸音処理が必須

- ソノーラテクノロジー株式会社製のBFシリーズ(BFW・BFB・BFP)は、0.99以上の吸音率を持ち、20dB以下の環境づくりに効果的

③ 外部騒音源の排除

- 検査室の設置位置を機械室・道路・空調機から隔離

- 設置環境に応じて、構造体や基礎の防振対策も必要になるケースあり

3. 達成を裏付ける「暗騒音測定」とK2評価

20dB以下を目標とする場合、単なる設計値ではなく実測データによる裏付けが重要です。

● 暗騒音測定(NC測定・A特性測定)

- 1/3オクターブバンドでの周波数分析を実施

- A特性換算で18〜20dB以下が確認できる環境が理想

● K2補正値による反射音評価

- 音源からの音圧レベル減衰を測定し、K2 ≦ 2.0 dB以下であれば、「半自由音場」として適正と評価されます

4. インクロジュアの技術対応と導入事例

◎ 実現可能な遮音仕様例

- 壁・天井:二重石膏ボード+吸音層+遮音シート構成

- 床:浮床+制振ゴム層+吸音パネル

- 開口部:特製遮音ドア(STC≧45)+換気消音ボックス

◎ 対応実績

- 国立大学医学部附属病院向け検査室(19.8dB達成)

- 幼児用聴力検査室(浮構造+BFW採用)

- 騒音環境下でのポータブル型ユニット導入例 など

おわりに|「20dBの壁」を越える設計力が、検査の信頼性を変える

20dB以下の静寂は、簡単に実現できる環境ではありません。しかし、それが実現できたとき、検査の正確性・信頼性は飛躍的に向上します。

インクロジュアでは、医療規格に準拠した設計技術と、BFシリーズを活用した吸音・遮音技術を組み合わせ、最高水準の静けさをお届けしています。

精密な聴力検査のための「静けさ」をご検討の際は、ぜひ一度ご相談ください。